小笠原諸島沖の西之島で、火山活動が活発化。

島の周りの水域が薄い黄緑色に変色しています。

海上保安庁などは、大規模な噴火などに備え、

5月21日、変色水域について航行警報を出しました。

また、噴火と地震の関係性を訴え、危惧する

専門家もいるようです。

Sponsored Link

海底火山によって産まれた西之島

西之島とは、小笠原諸島に属する無人島。

海底火山の活動によって生じた島です。

現在も、活発な火山活動が観測され、

火山噴出物によって新たな陸地が生じたり、

周囲の新島と合体したりと島の大きさは

拡大する一方です。

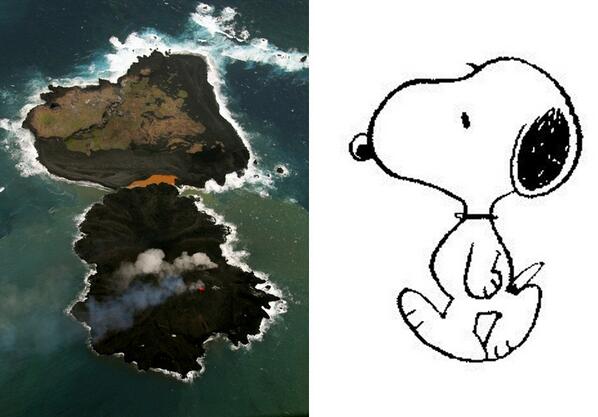

特に2013年12月27日の観測時には

「スヌーピーにそっくりだ」と

注目を集めました。

Sponsored Link

なぜ海水の色が変化するのか

海の底でマグマが噴出すると、当然ながら海水が温まります。

このとき、マグマから出てきた塩化水素や

二酸化硫黄といったガスが海水に溶け込んで

塩酸や硫酸のような酸性の液体に変化します。

この酸性でかつ高温の水が

海底の岩石と接触し,岩石から,

鉄(Fe)

アルミニウム(Al)

ケイ素(Si)

などが溶けだします。

これらの成分は海水中で、細かい粒子状の鉱物に変化します。

この鉱物を含んだ海水が

マグマから出てきたガス巻き上げられて

海面に集まり、海水を変色させるのです。

噴火と地震の歴史的関係

昨年2014年には西之島だけではなく、

御嶽山や桜島、阿蘇山などでも大きな噴火が

観測された日本。

現在の日本の噴火や自身の発生状況は

9世紀頃の日本と非常に似ていると

言われ、徐々に大地震や大噴火が迫って

きているのではないかと危惧されています。

特に、阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震、

東日本大震災、九州の噴火など、

これらは9世紀頃と規模や発生順がほぼ同じ。

9世紀の時には最後に南海トラフ巨大地震と

関東直下型地震が連発しました。

世界的に見ても、マグニチュード9クラスの

大地震のあとには、例外なく大噴火が発生

しているようです。

たとえ大地震や大噴火が起こらなくても、

災害に備えておいて損はありません。

各自で防災対策をしっかりとしておきましょう。